学科概要

電気電子工学×情報工学を学ぶ

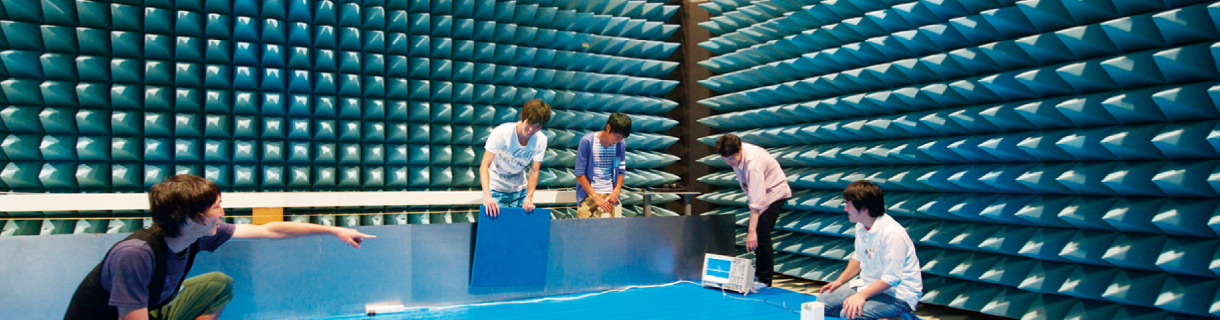

■機械・電気・情報技術を融合させた「制御・メカトロニクス」、電子回路・デジタル回路、半導体の設計と応用を目的とする「エレクトロニクス」、次世代ネットワークや無線通信技術の開発を目指す「通信」の3つの履修モデルを設定しています。

■情報工学や実験を通した工学の基礎を学んだ上で、製作実習・プロジェクト研究へ挑戦し、急速に進化する電気電子産業の最前線で活躍できる知識と実践力を身につけます。

Pickup 研究

ハードとソフトの知見を併せ高度な情報化社会の実現を。

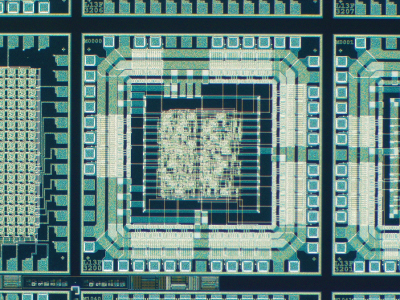

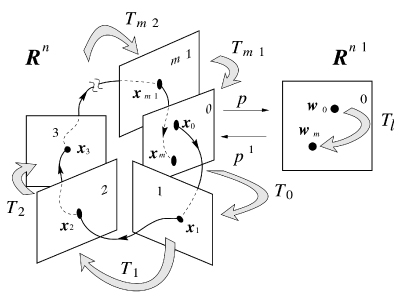

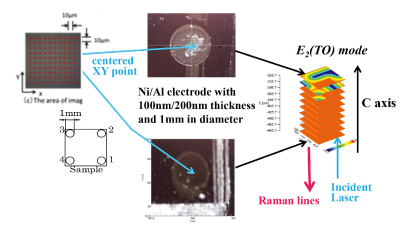

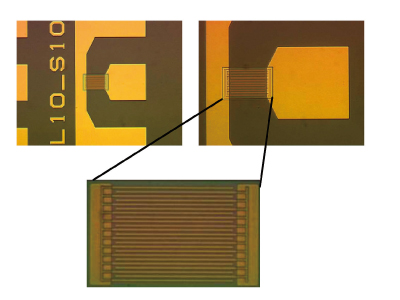

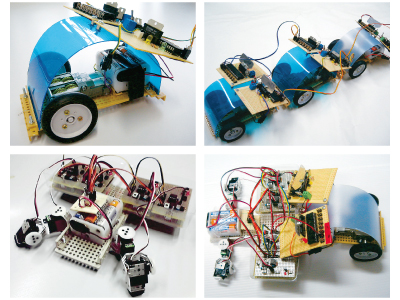

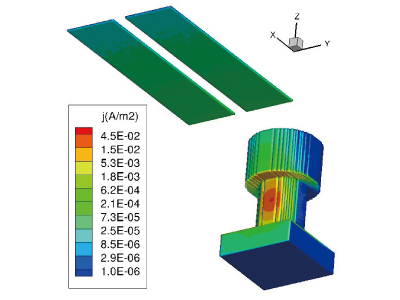

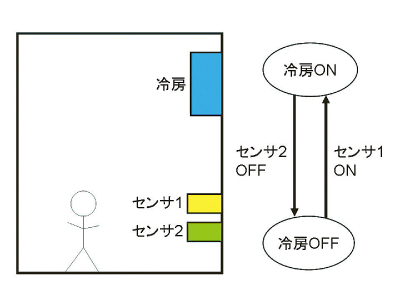

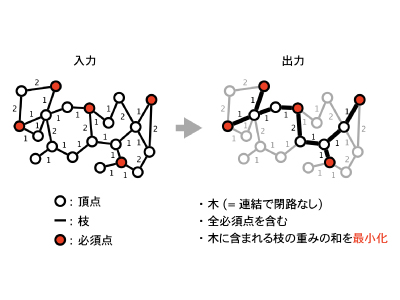

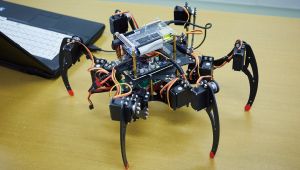

スマートフォンや家電などの電化製品すべてに組み込まれているIC(集積回路)※。ロボット開発にも不可欠なICは、ロボットの高性能化に伴い、回路を複雑に組むことで処理速度を向上させたVLSI(超大規模集積回路)に進化しており、その設計・開発に取り組むのが磯教授だ。しかし高性能化するVLSIも、現在直面している課題は、機械などのハードウェアを作る技術と、アプリなどのソフトウェアを作り動かす技術、その両方を持つ技術者の不足だ。例えばVLSIを搭載したロボットも、ハードとソフトの両方で性能を活かしきれなければ、スムーズに動くことはできない。磯教授の研究室では、この課題を解消すべく、情報系の技術にも重点を置き、ハードとソフトの両方を熟知した人材を育成している。

※IC(集積回路)とは、トランジスタやダイオード、抵抗、コンデンサーなどの電子部品を1つの半導体チップや基板の上に集積し、金属薄膜で配線して作る電子回路。スマホや電化製品の高性能化には欠かせないものとなっている。

未来の研究者たちへ

すべての電化製品に必要な電気電子工学の技術。まだAIが進出していない国はあっても、電気が使われていない国はありません。スマート家電や電気自動車など、電気を扱う分野すべてで必要とされているこの技術は、新たなイノベーションが生まれる上で、必要不可欠な分野と言えるでしょう。

工学部 電気電子工学科 システム設計研究室 磯 直行教授

【所属学生研究テーマ】

- ・統合開発環境を用いた小型携帯ゲーム機の設計開発におけるソフトウェアの機能拡張

- ・ハードウェア・ソフトウェア協調設計によるFPGAでCPUを実現したSDカード格納データロガーの開発

- ・大規模LED表示装置の回路設計における信号線削減とその動作速度の比較