学科概要

メディア工学×情報工学を学ぶ

■データサイエンスや人工知能を踏まえて、映像・音響メディアの処理技術を学ぶ「メディア技術」、情報デザインや表現技術を学ぶ「メディアデザイン」の2つの履修モデルを設定しています。

■基礎となるデータサイエンス、人工知能、プログラミング、ウエブ技術と共に、CG、VR、MRなど多様なメディア技術とデザイン思考を学び、情報表現のシステムを開発し、社会に貢献できるエンジニアを育成します。

Pickup 研究

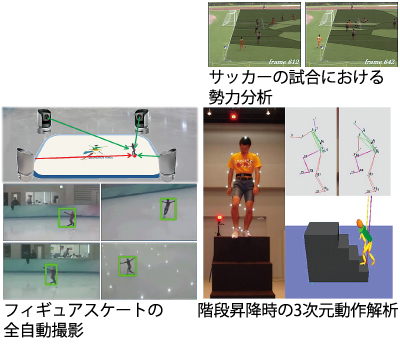

他の分野にも応用できる、映像処理・可視化技術の研究。

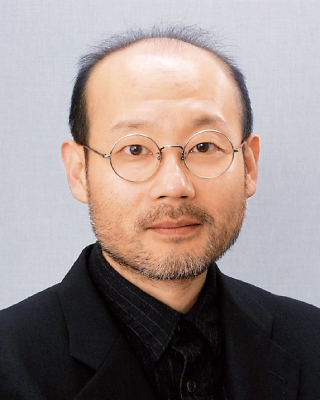

瀧教授が取り組んでいるのは個人や集団の動きを記録した動画や画像から得られたデータを可視化し、人の行動や考え方に活かすための研究だ。考えられる例として、チームスポーツの試合など。サッカー、ラグビー、アメフトなど、集団でプレイする球技では相手選手がいないスペースをいかに活用するかが勝敗を左右する。そこで瀧教授は試合の映像から各選手の位置関係のデータを可視化。チーム力を強化すると同時に戦略立案にも役立てる取り組みを行っている。映像などのメディア処理に関するこの技術は、スポーツをはじめ、交通など他の分野への応用が考えられ、発展性のある研究と言える。

未来の研究者たちへ

情報工学は情報をインプットして処理する学問。一方、メディア工学は得られた情報をよりわかりやすい形でアウトプットする学問です。情報工学とメディア工学をともに学ぶことで、どのように伝えれば相手がわかりやすいかを考えることができる高いコミュニケーション能力を持ったIT人材を目指すことができます。

工学部 メディア工学科 画像処理・可視化シミュレーション研究室 瀧 剛志教授

【所属学生研究テーマ】

- ・トラッキングデータを用いたアスリートの加速能力の分析とモデル化

- ・シャローイングを取り入れたゴルフスイング分析-画像処理によるボールのミート判定-

- ・サッカーにおけるパスコースの提案とその可視化